永遠也不要忘記,

在你的寶貝剛剛出生時,

你最簡單的愿望,

是希望他健康成長。

當你在他的成長道路上,

因為種種磕絆而焦慮時,

這不怪他,

也不該成為一個包袱,

背在他的肩上。

最近,網上有個家長吐槽,“陪兒子寫作業到五年級,然后心梗住院了,做了兩個支架,想來想去還是命重要,作業什么的就順其自然吧。”一時間,除了那些看熱鬧的、安慰“你要好好活著”的人,更多的父母就“陪孩子寫作業”這件事兒,展開了激烈探討。

有的為了一道數學題歇斯底里;

有的壓根兒不在意作業是什么玩意兒。

寫作業真的那么重要么?

90后小文說,從前幼兒園沒有作業的日子仿佛過得最快樂。

80后媽媽小慕說,現在老師給大班孩子留的作業,都已經成為了爸媽的負擔。

打開微信,還沒徹底感受職場爾虞我詐的年輕父母,已經開始感嘆著“幼兒園的名利場”,打起十二分精神團結在老師和模范小朋友家長周圍;每逢周末,來不及帶自己孩子出門玩耍,凈被別人家孩子的生日派對叫了去,儼然就是一副“上流社會”的“推杯換盞”。

料太滿,戲太足。其實,你有沒有想過,和孩子漫長的人生相比,健康、快樂、懂事,哪一項“技能”不比寫作業有意義?或許你根本不需要陪他們做一整晚作業、為他們辦大排場的party……

關于孩子和你的這些問題,仔細想過嗎?過來看看,是不是被刺激到了?

Q1“把技能和愛好當作拼殺裝備,孩子怎么可能喜歡?”

很多家長抱怨孩子不愛學這個,不愛學那個,但沒有想過他們的興趣到底在哪里。音樂、繪畫、舞蹈、體育,當這些人類美好的文明,都被家長當作是武器,成為孩子們一路拼殺高人一等的裝備,原本的單純美好,也就不存在了,又怎么能夠強迫孩子們樂在其中?不痛苦才怪。

Q2“你想讓孩子與眾不同,你自己夠獨特嗎?”

你為什么希望你的孩子與眾不同?塑造一個獨特的人需要什么功課?當你希望自己的孩子獨特的時候,你敢不敢做到獨特?與眾不同是有巨大風險的,可能站在前沿成為先鋒,也可能被時代淘汰。家長其實骨子里是沒膽量讓孩子“與眾不同”的。既有希望,又有擔憂,其背后的根源,就是恐懼。所謂的對下一代的期望,說到底就是希望孩子將來的階層站位高于自己,這讓害怕“掉隊”又渴望“獨特”的家長們束手無策、憂心忡忡。

大家就是懵著干,別人都這么干了,我們也得這么干。家長們對于孩子們的各種教育和課程投資,存在極強的盲目性。孩子沒長大之前,誰都不知道所謂的教育是否成功,沒有時間追問,只有拼命追趕。

Q3“為什么家長都希望孩子成為精英?”

現代教育培養的是專業人士、專業人才,不能指望學校教育能造就一個“精英”,高端專業人才和精英并不是一回事,因為他們沒有獨特性。

學校留的很多作業都是要求家長跟孩子一起完成的,強制親子互動時間,沒有人敢用別人不敢用的方式教育孩子,都害怕跟不上隊伍,害怕脫離主流。既然你用與大多數人一樣的方式培養你的孩子,你沒有理由要求你的孩子成長為一個夠獨特的人,也就離真正的精英,差著十萬八千里,當初的望子成龍望女成鳳,也就成了癡心妄想。

Q4“大器都是晚成的,家長為何總有點兒著急?”

成為一個卓越的人,這不該只是家長的希望,它該是孩子自己的愿望。從一個最直觀的角度來分享,看一看如何能夠讓孩子的崇高之心被喚起。

所有的大器都是晚成的。因為它需要漫長的準備,就像把一個人養大成人,需要的條件太多了,為什么所有的父母都希望孩子“早點出爐”呢?所有過早出爐的瓷器都有賊光,不優雅、不耐看,為什么就等不起呢?你如果讓這孩子擔當大任,你就該讓他練就那一身本事,也得去經受歷練而到達眾人仰視的位置。

Q5“為何傾全家族之力,卻把孩子培養成了自私無能的人?”

在爺爺奶奶姥姥姥爺爸爸媽媽們的無盡關懷中,孩子變成了一個自私的人。他接受著所謂無私的過度的關懷和溺愛。他為你們著想過嗎?他為你們做了什么嗎?多少家庭把孩子培養成了自私的人。真正的愛是讓孩子擁有自己獲得幸福的能力,而不是永遠被動獲得,離開家長,孩子將變得無能,媽寶遍地都是,這是很可怕的現象。

Q6“出國留學這條路,你怎么確定不是事與愿違?”

現在富裕階層的家庭一定是給孩子送出國的,中產階層也緊緊跟隨,前赴后繼把孩子往國外送。一代人里面成才的就那么幾個,大部分海歸會淪落為文化邊緣人,在國外沒有進入主流社會,回國發展無法適應國內現狀的變化,新一代海歸如果對自己國家的情形不太適應,無法融入社會,他們也必將無法擔起重任。《圍城》里面的方鴻漸就是一個典型的例子。

一個成年人回國適應的時間與他留學的時間大致相同,而較早出國的孩子們回國發展的時候,將要付出更多的時間來適應中國社會現狀。做為家長,你們如何來幫助孩子來面對這個殘酷的現實問題?在國外受過教育,如何來彌補文化缺失?當你想把家業交托于他們,他們又該如何承此重任?

在我們盡全力給孩子鋪墊好所謂的一切時,就不要責怪孩子變得越來越不懂事、不體諒父母。孩子感受到的不勞而獲和金錢地位帶來的享受,不正是父母導致的嗎?在面對孩子做作業的各種抓狂時,我們又何嘗不是將老師交待的作業任務攬了過來,讓他們覺得總有家長可以幫助自己?還有一些父母,一直不讓孩子們做任何家務,一個衣來張手、飯來張口的“小皇帝”又是誰造成的呢?

或許,這不單單是每個家庭每個父母的問題。誰又是天生就會當爸媽呢?誰不是從孩子長成大人,然后懵懵懂懂學著長輩的樣子努力成為像樣的父母呢?龐雜而不那么理想的社會環境,雷同而缺失個性化培養的教育現狀,焦急而渴望下一代勝過自己的父母,輪番成長的大命題中,還有那么多不盡人意……

與其發牢騷,不如從可控的當下做起。如果你下定決心和孩子一起繼續成長,而不是把自認為“正確”的強加給他們;如果你也贊同讓他們自食其力過好一生,而不是成為離開家人就無法料理自己的那一類,那么不如從眼前的小事開始,讓他們在平凡的生活里學到更多,讓他們受益一生——開開心心打理家,和他們一起做點家務。

讓孩子從家務里學到世間萬象

百度一下“你會讓孩子做家務嗎?”瞬間跳出近500萬個搜索答案。值得慶幸的是,大部分的觀念都是希望讓孩子從小開始做家務,這說明了當前的父母們對于孩子的教育觀念發生了一些變化。

據相關報道顯示,哈佛大學學者曾經做過一項調查研究,得出一個驚人的結論:愛干家務的孩子和不愛干家務的孩子,成年之后的就業率為15∶1,犯罪率是1∶10。愛干家務的孩子未來離婚率低,心理疾病患病率也低。另有專家指出,在孩子的成長過程中,家務勞動與孩子的動作技能、認知能力的發展以及責任感的培養有著密不可分的關系。

這幾年大熱的綜藝節目《爸爸去哪兒》里,黃磊的女兒多多讓許多家長感嘆家教是如此成功。愛護弟弟妹妹、體貼父親,遇見有難處的小朋友主動幫忙,自己的東西整理得井井有條。誰不愿意自己的孩子以后長大后、出門在外,也能讓其他人有這樣的感嘆呢?其實,最有效的家教永遠不是說教,而是存在于生活行為中。

曲美國人生活研究院研究發現,家居勞動其實對于兒童成長具有非常積極的意義。比如,能幫助孩子建立自由與自律的平衡,能讓孩子擁有自立的志氣與自理的能力,能使孩子學會自我的確立與自我的放棄。

家居生活空間的秩序,影響孩子的一生

隨便走進一戶人們的家中,看看這個家庭的家居環境,或許就能夠判斷出這個家庭親子關系的好壞程度,以及這個孩子未來性格的可能性。在曲美國人生活研究院院長殷智賢看來,家庭是絕大多數人成長的第一環境,安全、健康、舒適、優美的家庭環境對孩子安全感的建立、身體發育和審美修養都影響深遠。

意大利女性教育學家瑪麗亞·蒙特梭利是二十世紀享譽全球的幼兒教育家,她所創立的、獨特的幼兒教育法也深刻地影響著世界各國的人們。蒙氏教育強調的以兒童為中心、反對填鴨式教學、把握兒童的敏感期、完全人格的培養、尊重孩子成長步調等觀念也被當下的許多家長多認同和認知。

然而,真正又有多少家長在親子關系中完全按照蒙氏教育的方法去實踐了?從小就奔忙于各種學習班、興趣班;孩子的每一天都被各種規劃好了;總在強調不能輸在起跑線上;甚至是控制不住自己的情緒打罵孩子……

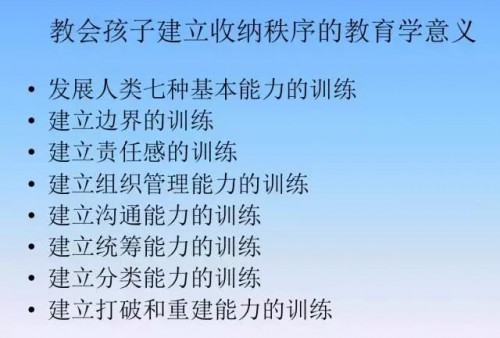

教會孩子建立收納秩序,營造一個好的家居環境,其實是極具教育學意義的。從逐步訓練收拾自己的東西,到不同時期輔導孩子重新建立收納體系,再到注意日常維護整潔有序的生活環境,能夠發展孩子七種基本能力的訓練,包括建立邊界的訓練、建立責任感的訓練、建立組織管理能力的訓練、建立溝通能力的訓練、建立統籌能力的訓練、建立分類能力的訓練、建立打破和重建能力的訓練。

一起做家務,建立最日常最長久的親子關系

有人會說,孩子那么小,怎么能夠讓他們學會并開始做家務?其實,當孩子可以和你進行流暢的語言交流開始,就要逐步訓練他收拾自己的東西。在這個練習里,語言是相互溝通的工具。訓練不宜操之過急,但也不宜拖延,孩子的發育有其自然規律,過早或延遲都不利于孩子成長。

按照埃里克森八階段理論,人要經歷八個階段的心理社會演變,這種演變成為心理社會發展,包括四個童年階段、一個青春期階段和三個成年階段。每一個階段都有這些階段應完成的任務,并且每個階段都建立在前一階段之上。

《整理家 整理親密關系》一書作者、曲美國人生活方式研究院院長殷智賢認為,如今許多“媽寶”的出現就是因為跨不到成年階段,心理永遠停留在童年,因此對待孩子切忌過度養育。

進一寸有一寸的歡喜。要善于發現孩子行為表象背后的成長,今天比昨天進步了,這就是努力的意義。

隨著孩子的成長,各類用品的品類會逐漸增多,建議一個收納體系也是開發智力、培養孩子自我管理能力的一種方法,而且這種方法也是能快速看到成果的,孩子也會在勞動之后收獲成就感。此外,注意維護一個有序的生活環境,也有助于培養孩子自我管理的意識和自制力,對物品管理有序的好習慣可以讓孩子成為一個有效率的人。

其實,孩子大多不可能天生就喜歡做家務,因此還需要和孩子多溝通關于收納的方式,鼓勵嘗試不同的方法,比較不同方案的優劣,從而不斷優化。也需要設計一些引發孩子興趣的點來吸引他們,才能保持他們在日常的點滴中保持對生活的熱情。

都說要陪孩子一起長大,這也不是說說而已。孩子要學會長大,父母也需要學會做好父母。對孩子的愛,一定不再是一味的放縱和寵愛,而是陪他們一起找到成長的路,然后目送他們走向自己的人生。

記得《少有人走的路》里曾寫道:“那些沐浴著父母的愛的孩子,心靈可以健全發展。父母的珍視讓他們懂得珍惜自己,懂得選擇進步而不是落后,懂得追求幸福而不是自暴自棄。他們將自尊自愛作為人生的起點,這有著比黃金還要寶貴的價值。”這一點,需要和所有的父母一起分享。

分享一個重要現場

成長的煩惱誰沒有?人類總是在不斷自我反省中療愈,并保持對未來的期許。通篇的狀況和擔憂也不是我們憑空想象,一切都是有來由的——10月24日,由曲美家居主辦的“先談愛 再談收納”暨《整理家 整理親密關系》作者殷智賢巡回講座在秦皇島精彩上演,聚焦許多人都抓狂的親子關系,曲美更關注家居環境與孩子健康成長的關聯,并希望通過聚焦家庭親密關系的建立,傳遞“營造親密關系引領城市美學”的理念。

《整理家 整理親密關系》一書作者、曲美國人生活方式研究院院長殷智賢的開場將話題引向“有益孩子成長的家居環境”,從親子關系開始,深入到孩子成長中的熱點現實問題,前文所述內容,大都來自殷智賢的現場講座。

此外,親密關系之收納當然也是此番活動不可或缺的部分。當人們還沒從“你的孩子是成為棟梁還是公害”的大討論中回過神兒來,理PLUS工作室創始人、首席空間優化師Coco閃亮登場——“家的魔法”,如何把家規劃得更合理?如何讓生活更有秩序?三個魔法可以收入囊中:規劃,處理人和空間的關系;整理,處理人和物品的關系;收納,處理物品和空間的關系。當然了,時間有限,秘訣很多,關于Coco老師有什么高招,我們再找個機會好好說說。

一個下午的時間,曲美家居秦皇島旗艦店里溫情滿滿,伴隨話題的展開我們發現,人們對家的美好期待終于找到了一個可以隨心釋放的空間。或許這正是曲美想要為城市、為每個人想要做的:和你們一起,保持親密關系。

家居空間影響親密關系,親密關系反過來投射到家庭空間。不管是兩個人的愛情,一家人的感情,還是一個家族的親情,都在你們所生活的家居中,一覽無余。想要獲得快樂和幸福?不如現在就從整理家開始吧。